Los Olmecas

Olmeca es un gentilicio que significa "los del país del

hule"; designa a los pueblos que se asientan definitivamente en las costas

del golfo de México, Veracruz y Tabasco, ya aquellos que de ahí se movilizan

para infiltrarse en varias zonas. Los focos de difusión se diversifican en el

tiempo y el espacio, y por ello al estudiarlos se dividen en olmecas

arqueológicos y olmecas históricos. Se desconoce su lugar de origen y su ruta

migratoria.

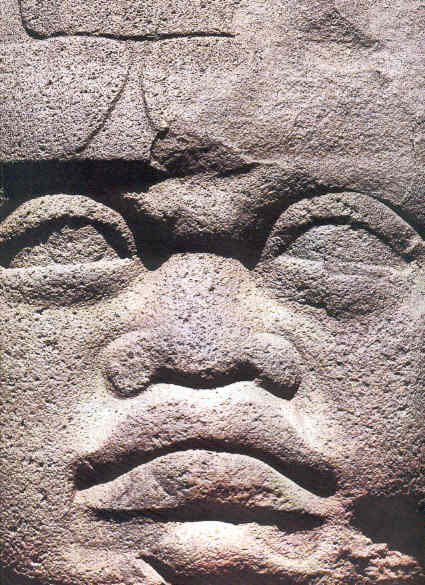

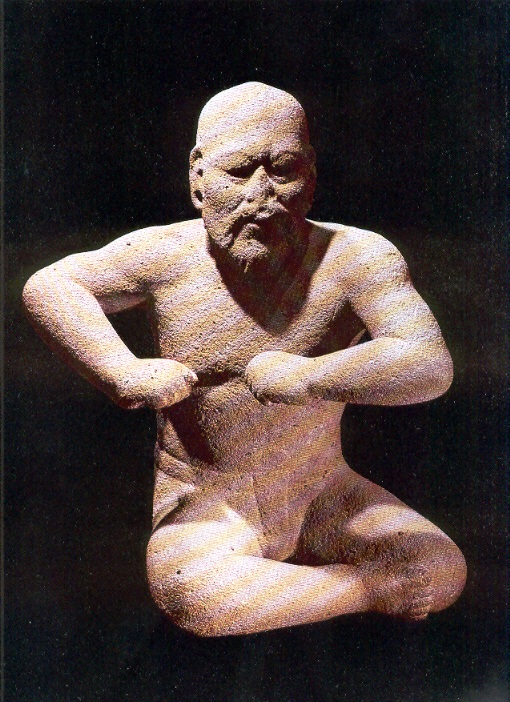

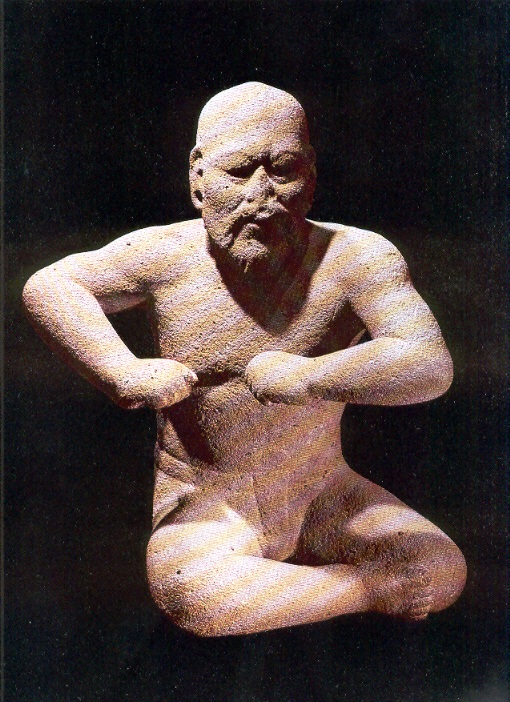

[1] Los

estudios sobre su apariencia física son muy limitados: no se ha podido

encontrar un solo esqueleto olmeca debido a que el tipo de suelo que habitaron,

extraordinariamente húmedo, acabó con todo resto orgánico. En las muy numerosas

figurillas hechas en barro y en diferentes especies de piedra y esculturas

monolíticas, encontramos básicamente dos tipos humanos. Las características

generales son: de baja estatura y cuerpo armonioso tendiente a la obesidad;

braquicéfalos, con caras redondas; mofletudos; nucas abultadas; ojos oblicuos

frecuentemente abotagados con pliegue epicántico; cuello corto, mandíbulas

poderosas, labios gruesos con comisuras hundidas. Si analizamos estos rasgos es

fácil diferenciar los dos tipos: el pliegue epicántico representa al mongólico,

y los demás al negroide, pero éstos no son suficientes para probar la presencia

de la raza negra entre los olmecas, más aún cuando se observa la gran variedad

de negros originarios del continente africano que no poseen esos rasgos.

[1] Los

estudios sobre su apariencia física son muy limitados: no se ha podido

encontrar un solo esqueleto olmeca debido a que el tipo de suelo que habitaron,

extraordinariamente húmedo, acabó con todo resto orgánico. En las muy numerosas

figurillas hechas en barro y en diferentes especies de piedra y esculturas

monolíticas, encontramos básicamente dos tipos humanos. Las características

generales son: de baja estatura y cuerpo armonioso tendiente a la obesidad;

braquicéfalos, con caras redondas; mofletudos; nucas abultadas; ojos oblicuos

frecuentemente abotagados con pliegue epicántico; cuello corto, mandíbulas

poderosas, labios gruesos con comisuras hundidas. Si analizamos estos rasgos es

fácil diferenciar los dos tipos: el pliegue epicántico representa al mongólico,

y los demás al negroide, pero éstos no son suficientes para probar la presencia

de la raza negra entre los olmecas, más aún cuando se observa la gran variedad

de negros originarios del continente africano que no poseen esos rasgos.

Desde el punto de vista arqueológico, lo que hace

peculiar a la "cultura madre" es una tradición de formas artísticas,

tecnológicas y agrícolas que, al heredarlas los olmecas, las modifican o

adaptan a las necesidades del hábitat que ocupan. Mientras la mayoría de los

pueblos antiguos debe luchar contra la sequía careciendo de irrigación, los

olmecas, por el contrario, se debaten contra la selva y el agua, especialmente

en La Venta, isla de extraordinaria belleza pero de clima húmedo y agresivo. La

zona pantanosa y el monte alto de vegetación feraz impide el fácil desplazamiento

por tierra. En cambio poseen en abundancia "caminos que andan", ríos en cuyas márgenes desarrollan una

agricultura intensiva, si bien las

siembras frecuentemente se malogran por las inundaciones. En el monte alto el

sistema es de roza y quema. Se cree que los olmecas complementaban su ali-

mentación con carne de venado, tapir,

jabalí, mono, jaguar,

tlacuache e iguana, y entre las

aves el pato silvestre; todos ellos

animales que aún se encuentran en la zona.

La región limita al norte con el golfo de México, al sur con las

primeras estribaciones de las sierras, al oeste con el río Papaloapan y al este

con la cuenca del Blasillo - Tonalá. El océano y las montañas estrechan el

territorio pero no lo cierran: el Papaloapan y los lagos conectados con los

ríos Limón y Cacique constituyen amplias vías de comunicación.

Entre los grandes sitios de la zona metropolitana

olmeca se encuentra, junto con Tenochtitlan y Potrero Nuevo, una reducida área

entre los ríos Coatzacoalcos y

Chiquito: San Lorenzo. Su origen se señala hacia 1,200 a. C y

concluye en el 300 d. C; al igual que la cultura olmeca. Es

construido en una plataforma artificial

de 50 m de altura sobre las sabanas que lo rodean; es de forma irregular y tres

de sus lados muestran numerosas barrancas hechas por la mano del hombre

tal vez con el fin de evitar inundaciones. Las características, simbólicamente, son similares a las de la

gran pirámide de La Venta que tiene entradas y salientes. La planificación de

ambas ciudades es semejante. Se han encontrado restos de montículos de casas,

aproximadamente 200, que por lo general se dis- tribuyen en grupos de tres

alrededor de un patio. Esta distribución será típica en varias ciudades

mesoamericanas, entre ellas la

maya. Los monumentos tienen una

orientación norte - sur .

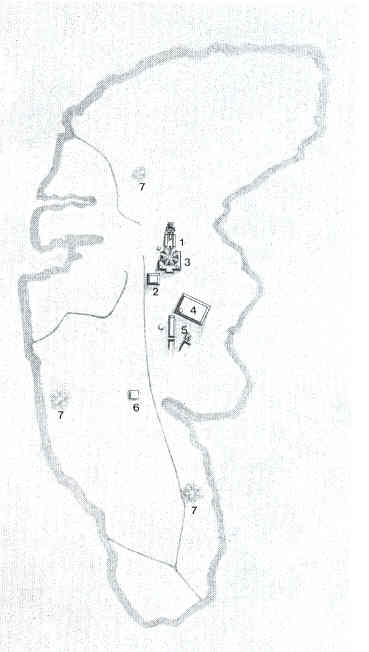

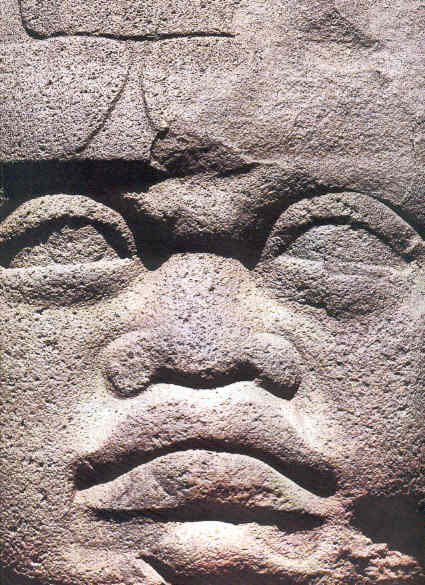

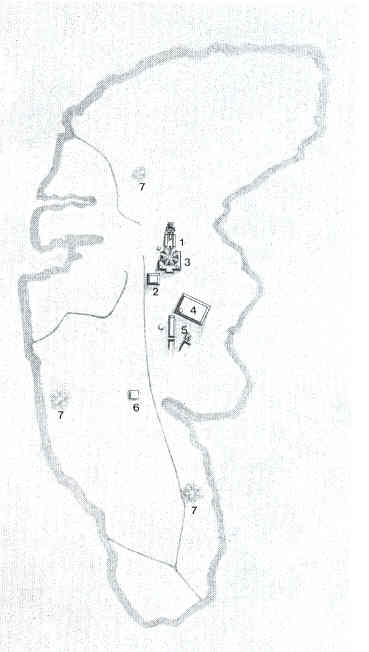

[2] El río Tonalá, límite actual entre Veracruz y

Tabasco, forma junto con sus afluentes una región pantanosa en la que hay

varias islas. En una de ellas, a 15 km del golfo, los olmecas levantan La

Venta, centro principal. No obstante que el urbanismo no cristaliza

en esta cultura, aquí se fijan una serie de principios. La superficie total de la isla es de 5.22 km2. En la parte

central se distribu- yen los edificios ceremoniales ocupando una área más o

menos rectangular, con la pirámide principal al centro, montículos y monumentos

al norte y al sur. La gran pirámide está construida de barro acumulado hasta

alcanzar 100 m de diámetro. Es trunca y se caracteriza por los 10 salientes y

entrantes de su peculiar arquitectura. La pirámide al norte, situada en una

área limitada por columnas de basalto, presenta ya el uso del talud para

conformar terrazas superpuestas y escalonadas. Es aquí donde aparecen edificios

adosados a otros principales, que serán copiados por los teotihuacanos. Los distintos barros de colores, cuidadosamente seleccionados y traídos de

otros lugares, sirven para unir bloques de basalto, cubrir superficies y colorear estéticamente la ciudad. La sección

que ocupan los monumentos se rige por un eje central; a diferencia del de

Teotihuacan, construido por una inmensa calzada, el de La Venta es una línea

imaginaria que corre de norte a sur, pasando por el centro de la pirámide

principal.

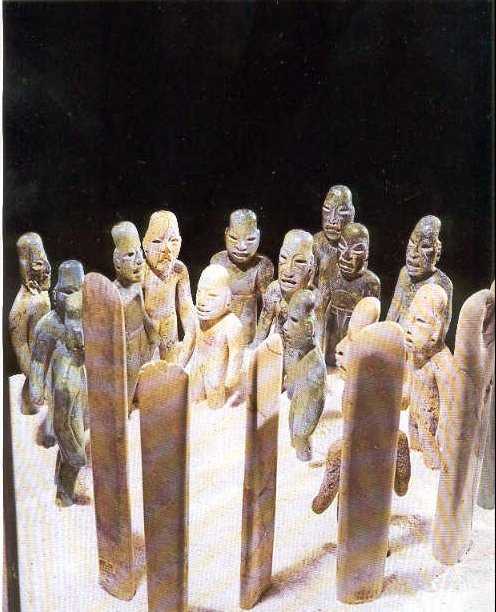

En La Venta se ha encontrado la monumental Tumba A,

formada con pilotes de basalto, y una inmensa ofrenda de piezas

extraordinariamente bellas talladas en jade. No existe ofrenda similar en

ningún otro centro. Eso hace pensar a muchos que todos los otros sitios olmecas

más o menos contemporáneos constituyen un estado en cuya capital, La Venta, se

entierra a los grandes jefes. Además, La Venta posee la pirámide mayor, la planificación más cuidadosa (aunque

también en San Lorenzo se encuentra un eje similar que se señala por monumentos

escultóricos). A lo largo de 400 años se conserva como centro

de importancia y llega a ser ornamentado con medio centenar de

monolitos.

[3]

La escritura y el calendario ( este último no puede existir sin la

primera ) son evidentes en el periodo Olmeca II, y más abundantes en el III.

Las que se conocen como Series Iniciales mayas o Sistema de Cuenta

Larga, durante mucho tiempo se consideran sistemas de computación inven- tados

por los mayas. Pero en 1939, se

encuentra en Tres Zapotes, una estela fragmentada con el sistema de la Serie

Inicial perfectamente estructurado.

Esta estela, la C, parece referirse al baktún 7, dos baktunes antes de que se

desarrolle el periodo Clásico maya, y

es claramente, como ocurre invariablemente en Tres Zapotes, una estela olmeca. Muchos años después, en

marzo de 1970, el campesino Esteban Santos localiza el fragmento faltante de la

estela, lo que comprueba que la lectura hecha por Stirling, 7.16. 6.16. 18.6 etznab

1 uo es correcta. Además se verifica que la escritura

aritmética a base de puntos y rayas es invención olmeca, y que los primeros en

dividir el año en 19 meses, cada mes de 20 días excepto uno de 5, y en crear

los glifos para representar estos ciclos son los olmecas.

[3]

La escritura y el calendario ( este último no puede existir sin la

primera ) son evidentes en el periodo Olmeca II, y más abundantes en el III.

Las que se conocen como Series Iniciales mayas o Sistema de Cuenta

Larga, durante mucho tiempo se consideran sistemas de computación inven- tados

por los mayas. Pero en 1939, se

encuentra en Tres Zapotes, una estela fragmentada con el sistema de la Serie

Inicial perfectamente estructurado.

Esta estela, la C, parece referirse al baktún 7, dos baktunes antes de que se

desarrolle el periodo Clásico maya, y

es claramente, como ocurre invariablemente en Tres Zapotes, una estela olmeca. Muchos años después, en

marzo de 1970, el campesino Esteban Santos localiza el fragmento faltante de la

estela, lo que comprueba que la lectura hecha por Stirling, 7.16. 6.16. 18.6 etznab

1 uo es correcta. Además se verifica que la escritura

aritmética a base de puntos y rayas es invención olmeca, y que los primeros en

dividir el año en 19 meses, cada mes de 20 días excepto uno de 5, y en crear

los glifos para representar estos ciclos son los olmecas.

Si bien la estela C de Tres Zapotes permite

identificar la fecha completa más antigua, se han encontrado en Monte Albán

otras incompletas, pero anteriores. Ejemplos principales son los hallazgos de

las estelas 12 y 13 de Monte Albán que contienen fechas con barras, puntos y

glifos calendáricos que el carbono fecha hacia 600 a. C; o la de 800 a. C;

encontrada en los Altos de Guatemala.

La invención de la escritura se registra en Monte

Albán, Oaxaca. Cabe subrayar que una cosa es la escritura jeroglífica y otra el

sistema jeroglífico necesario para establecer un calendario. Esta escritura propiamente

dicha aparece en otras inscripciones en

el área olmeca. En el monumento 13 de

La Venta, por ejemplo, se ven varios glifos y uno de ellos

representa un pie con el que se designa emigración, viaje, símbolo que se

utiliza hasta el momento de la Conquista por culturas tan lejanas en el tiempo

como la azteca. En el monumento lO de San Lorenzo hay un personaje que ostenta

el glifo de las bandas entrecruzadas o X, el cual aparece con extraordinaria

frecuencia; representa entre los olmecas ( y también entre los teotihuacanos )

las manchas de la piel del tigre, y posteriormente entre los mayas será un

símbolo celeste o del fuego. En

suma, existe ya un catálogo de los glifos

o símbolos olmecas que, junto con

algunos de los zapotecas, llegan al área maya donde sirven de base para el

desarrollo del extraordinario sistema de escritura de estas civilizaciones. Lo

mismo sucede con los glifos calendaricos que son llevados por los mayas a altos

niveles de perfección. Sin embargo, algunos de ellos permanecen inalterados

hasta el fin de Mesoamérica.

Respecto a

la religión, los antecedentes olmecas para los mayas y otras culturas, son:

el politeísmo (al menos durante un cierto tiempo ), una serie de dioses

relacionados con el Inframundo y el complejo Quetzalcoátlico, y la idea de

animales - hombres fantásticos, que combinan los rasgos humanos con los de la fauna de la región.

Semejante carácter híbrido a veces lleva a concebir

imágenes monstruosas. Esto procede del concepto del nahual. En ciertas épocas de la historia

mesoamericana, animales como el

jaguar, la serpiente, el murciélago o el águila alcanzan alguna preeminencia, y al combinarse entre sí o con los seres humanos, se convierten

en nahuales. Si los mismos son de grupo y no individuales, entonces en

cierta forma son totémicos.

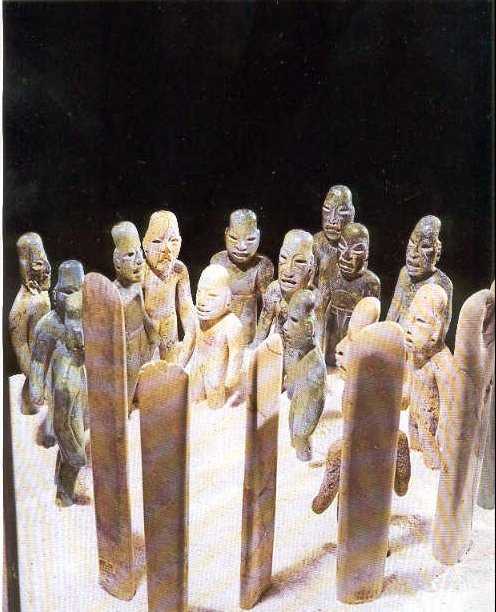

[4] Otros antecedentes serían el culto al jaguar, y la

relación entre éste y el jade, que representan el corazón de la tierra. Desde

esta época el jade se vuelve el material más apreciado en Mesoamérica, pero

ningún pueblo posterior talla el jade como los olmecas ( es posible que los

jaguares sean también entidades espirituales infantiles, tales como los

llamados "chaneques" en Veracruz y otras partes; entre los mayas

serían los alux ); la relación pájaro - monstruo, usado más bien como

jeroglífico, antecesor de las aves fantásticas adoradas por los mayas; en Tres

Zapotes, se han encontrado pequeños conductos cerca de entierros, y posiblemente son aquéllos el antecedente

de los "psico - ductos" como en Palenque; la idea del sacrificio,

particularmente del ser humano, aunque no se puede asegurar su práctica entre

la mayoría de los pueblos del Clásico. Entre los diferentes tipos de entierro,

además del sencillo en un hoyo abierto en la tierra, se usan los chultunes, oquedades naturales o cisternas

excavadas, las cistas con muros toscos de mampostería cuyo tamaño es el mismo del muerto, ataúdes hechos de losas, cubiertos con una

tapa, y en cámaras construidas en montículos.

[4] Otros antecedentes serían el culto al jaguar, y la

relación entre éste y el jade, que representan el corazón de la tierra. Desde

esta época el jade se vuelve el material más apreciado en Mesoamérica, pero

ningún pueblo posterior talla el jade como los olmecas ( es posible que los

jaguares sean también entidades espirituales infantiles, tales como los

llamados "chaneques" en Veracruz y otras partes; entre los mayas

serían los alux ); la relación pájaro - monstruo, usado más bien como

jeroglífico, antecesor de las aves fantásticas adoradas por los mayas; en Tres

Zapotes, se han encontrado pequeños conductos cerca de entierros, y posiblemente son aquéllos el antecedente

de los "psico - ductos" como en Palenque; la idea del sacrificio,

particularmente del ser humano, aunque no se puede asegurar su práctica entre

la mayoría de los pueblos del Clásico. Entre los diferentes tipos de entierro,

además del sencillo en un hoyo abierto en la tierra, se usan los chultunes, oquedades naturales o cisternas

excavadas, las cistas con muros toscos de mampostería cuyo tamaño es el mismo del muerto, ataúdes hechos de losas, cubiertos con una

tapa, y en cámaras construidas en montículos.

Como resultado de la eclosión de la cultura olmeca,

en varias regiones como Oaxaca, la cuenca de México, la costa del golfo y el área maya, se empieza a desarrollar una serie de culturas locales, base del

futuro periodo Clásico.

En esta fase, desde 800 a. C;

hasta principios de nuestra era,

el motivo religioso se acentúa y es la fuerza motriz que da a los

pueblos ese carácter ceremonial y hierático. Con el inicio de la construcción

de grandes templos ceremoniales y el culto a los muertos, surgen también los

patrones precursores de la casta sacerdotal que monopoliza la ciencia y el

poder político. En la erección de estelas y monumentos se representan seres

sobrenaturales cuyos símbolos, fisonomía y parafernalia se repiten

constantemente y son base de futuros dioses de simbología inamovible. Es decir

aparecen las deidades que serán comunes.

En esta época, surgen dentro del área maya (Chiapas

y Guatemala) sitios de suma importancia por poseer todavía reminiscencias

olmecas mezcladas con muchos rasgos

mayanses y otros de influencia teotihuacana: Kaminaljuyú, situada en

las goteras de la actual capital de Guatemala;

El Tránsito, Monte Alto, Bilbao,

Abaj Takalik y el lobo en la

costa guatemalteca; en la chiapaneca,

Izapa, Tzutzuculi y Tiltepec, y en la

depresión central, Chiapa de

Corzo, San Agustín y una región cercana

al cerro Ombligo junto a Ocozocuautla.

Muchos fragmentos de escultura de esta época se descubren como material

de relleno en los edificios de Chinkultic, en los altos orientales de Chiapas, y pertenecen al periodo Clásico maya.

En Kaminaljuyú, área de 5 km2, se han encontrado

más de 200 montículos. Uno de ellos, el

E-III-3 mide 20 m de alto y tiene una base de 80. Dos tumbas escalonadas dan

acceso a la parte central donde se llega a encontrar un esqueleto sobre una

litera de madera, rodeado de ofrendas. Los montículos sostienen originalmente

unas chozas-templo, como lo prueban los hoyos abiertos en el piso de barro de

la parte superior, en la cual se colocan los postes de las esquinas.

Kaminaljuyú presenta una gran influencia teotihuacana. La fase denominada

Miraflores es la más importante: a ella pertenecen el edificio E-III-3

y las estelas 4, 9, 10 y 11 que revelan un intenso trabajo en la actividad

lapidaria, además de la escultura. Aquí se encuentra el juego de pelota característico

del altiplano guatemalteco, "palangana", con la cancha cerrada por

los cuatro lados.

Situado a la orilla de un río y con una serie de

vertientes a su alrededor, Izapa posee cerca de 150 montículos, algunos hasta

de 22 m de altura. Entre ellos hay plataformas alargadas, altares, basamentos

piramidales y canchas para el juego de pelota que corresponden a una época

posterior a la que se describe.

[5]

Los edificios están dispuestos alrededor de plazas,

lo que presupone nivelar gran parte del terreno y agregar terraplenes para

obtener así la uniformidad deseada. Lo más importante de Izapa es la

integración de la escultura a la arquitectura. Gran número de monumentos están

asociados con los cuadrángulos que forman las plazas. Se han encontrado 75 estelas, 60 altares y dos tronos. Muchas son las

esculturas exentas, estatuas pequeñas, portátiles. Hay en abundancia columnas,

esferas, pilas, brocales, cuencos y relieves grabados en piedras burdas. Es

aquí donde aparece la combinación estela-altar que después se vuelve tan común

en las ciudades clásicas como Tikal. El simbolismo predominante está en clara relación con el ritual del

agua. La abundancia de incensarios revela la importancia de Izapa como centro

ceremonial, santuario de peregrinaciones con función de mercado. Además llega a

controlar la producción agrícola de la costa.

Chiapa de Corzo, que se construye a la orilla del

río Grijalva, controla gran parte de la navegación del mismo. Un centenar de

montículos presenta pirámides, grandes plataformas para habitaciones y

servicios de jerarquías mayores. En los montículos 1 y 5 se descubren las más

grandes ofrendas cerámicas del lugar. Hay piezas provenientes de la época más

antigua de Monte Albán; cerámica decorada con la técnica del "negativo"

que se importa desde El Salvalor y se conoce como Usulután. La más

copiosa es una variedad bañada en rojo pulido semejante a la que se fabricará

en Kaminaljuytl, Izapa y gran parte del

área maya. Se han encontrado puntas de lanza trabajadas con sílex; conchas ricamente

caladas y objetos de jade: aretes con dientes de jaguar, pecarí y jabalí;

navajas de obsidiana; mosaicos de

piedras finas sobre un respaldo de concha; restos de cinabrio y objetos de

pirita. Entre los hallazgos de mayor importancia se cuentan los de la Tumba 7

del montículo 1: dos fémures humanos,

uno de los cuales tiene un tubo tallado en un extremo como para ser

introducido en otro objeto. Se

desconoce su utilidad, pero el tallado en relieve profundo, con detalles de

incisión, hace evidente el trabajo artístico.

El otro hueso. incompleto, conserva tres figuras. Una tiene nariz chata,

labios gruesos y dientes prominentes, igual que las esculturas de la primera

época de Monte Albán; la segunda es semejante al monstruo jaguar, pero sin

barba, y la tercera es un animal mitológico con características de pez. En el

otro se ven dos figuras contrapuestas: una lleva la máscara barbada del

monstruo jaguar, antiguo dios de los olmecas venerado también por los mayas. La

máscara de la otra figura representa dos aspectos de un dios, el pájaro y la

serpiente. Se supone que la escena representa el mito de la emergencia de

criaturas del fondo del agua o de las nubes. Entre los mayas las imágenes son

siempre descriptivas y simbólicas, y existe la idea de que toda inscripción o

grabado en los objetos, los anima, los penetra de espíritu.

En el caso de los huesos humanos labrados, el

fenecido "no obstante que se haya descarnado, que haya perdido el

aliento, la estera y la sandalia,

tendrá la protección de los dioses”.

[1] Acercamiento a los rasgos de una cabeza olmeca. Foto: Sin datos

[2] Dibujo de la isla de La Venta. Autor: Sin datos.

[3] Ofrenda número 4, La Venta. Foto: Francisco Uribe

[4] El Luchador Olmeca. Foto: Beth Hansen

[5] Estela Olmeca. Foto: Beth Hansen